房山抗汛群英谱 | 红色背篓,在洪水面前背起人民希望

01 雨来 耿海龙翻墙转移安置群众,群众手机拍摄图片上还留有时间记录 8月1日,稍微安定下来,耿海龙从库房搬出发电机,找来了村里仅有的10升汽油,抓紧发电,争取第一时间给镇上报平安。 未来啥情况还不知道,10升汽油得省着用。耿海龙只发了十分钟电,想在这个窗口期和镇上建立联系。 手机信号没有了,通话已经不可能。只能借用网络信号,试着把微信发出去。 “我们都好!一切平安!请帮我们准备100升汽油!发电用!” 耿海龙把情况编辑好,反复点击发送键,盼着那个象征发送失败的红圈能在某一个瞬间消失。 但是,红圈一直在,联系已中断。 02 报信 信息没能发送成功,耿海龙立即带着一个年轻人出门探路,下山给镇上报平安。 在家的人也不闲着,从山上往下清淤,想清出一条“回家路”。 耿海龙走了没多久,眼前的景象让他心中一阵绞痛:山体塌方和泥石流,让山路面目全非,大小碎石层层叠叠,像是这里根本不曾有过人迹。 原先路面已看不见,上面堆满大小碎石 艰难前行8公里,终于到了路况好些的地方,遇到了一辆去镇里的车。耿海龙一上车,感觉腿脚麻木,一下子跌入深度睡眠。 醒来到了镇上,给镇党委报了信,找到组织的耿海龙来不及休息就立马出发,争取天黑前回到被困群众中。 回去的一路上,耿海龙都在想:眼下的路况,车肯定没法走,想把汽油弄回来,得想别的办法。 稍作琢磨,耿海龙心中有了办法。 03 背篓 1956年,26岁的共产党员王砚香来到原房山县周口店供销合作社黄山店村分销社工作。 看到山里村民们买一瓶醋、一袋盐都要来回走几十里山路,王砚香提出“艰苦的路我们不走,群众就得走;我们一个人走一趟,省得群众十人、二十人都走一趟”。 于是,他带领5位同事常年背着背篓上山下山,每人每年上山送货的时间达200多天。分销店被山区群众亲切地称为“背篓商店”,他们的服务精神被誉为“红色背篓”精神。 位于北京房山区的红色背篓精神纪念馆内的浮雕墙 “红色背篓”精神是房山红色文化的一张闪亮名片,今天面对洪水,耿海龙把汽油弄回来的办法,就是背起背篓,重走老前辈王砚香们走过的路。 从仓库中找出铁架,还需要往肩上背的绳子。已经没法回家里去取,耿海龙从村委会办公室找来一些红布,说:“把这个红布拧成绳!对,拧成一股绳!” 就这样,一个个背篓做好了。 04 征途 8月2日,耿海龙带着五个人,背上背篓,踏上征途。 耿海龙和乡亲们背着背篓下山 与此同时,镇里把协调到的100升汽油和一些蔬菜装上车,准备送到离他们最近的地方。到了距离葫芦棚村8公里的黄元寺村,车辆无法再往前走。 就在这时,耿海龙6人也到了黄元寺村,他们背起物资,继续接力。 返程的8公里,背着几个大铁桶,他们走了4个多小时。 耿海龙一行六人背着物资上山 耿海龙76年生,今年47岁。回的路上他心中不由感慨,当年虽然没受灾,可就这爬上爬下的山路,前辈们背着背篓一走就是那么多年。 王砚香老人已于去年离世,享年92岁。耿海龙说,当时想到这里,不由得紧了紧肩上的背带。 “老人家不在了,但红色背篓精神会一直传承下去。” 05 抚慰 背回来的汽油不止是物资,不止能发电,更代表着和外界的联系,更是对乡亲们深切的抚慰——灯亮起来,手机充上电,乡亲们紧绷的神经瞬间放松下来。 在洪水面前, 是红色背篓把希望给人民背了回来。 葫芦棚村在周口店镇最远最高处 葫芦棚村是周口店镇最远最高的一个点,也是这边“四通”工程最难打通的一个堵点。 什么时候通的路? ——“8月4日,普通车还不能走,是铲车把物资给我们送上来的。” 什么时候通的电? ——“8月4日恢复的,还是手机满格电的感觉好一些。” 什么时候通的水? ——“8月5日通的,刚好储备的水喝没了,真及时。” 什么时候通的信号? ——“8月5日通的,比想象的快,感谢党和政府!” 06 精神群像 黄山店村 作为红色背篓精神发源地 村党支部带领群众做好灾后恢复 泗马沟村 村干部们背起背篓去泉眼为村民取水 黄元寺村 村干部组织力量背起药箱为群众巡诊 老一辈曾在日记中写到,“能解决群众的实际生活问题,是革命者最大的快乐,最大的幸福。”红色背篓精神是由普通党员群众创造的,融入在日常工作中,与老百姓离得很近。 六十多年过去了,红色背篓精神已经成为引领党员干部践行初心使命的精神动力,见证着党员干部对人民群众的赤子之心和朴素情感。 精神历久弥新 精神代代相传

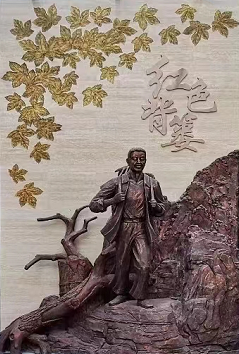

网友评论文明上网,理性发言