红色马安:精神的传承在家园重建中熠熠生辉

顶风冒雨无怨,党群同心克艰

初心使命牢记,众志成城守家

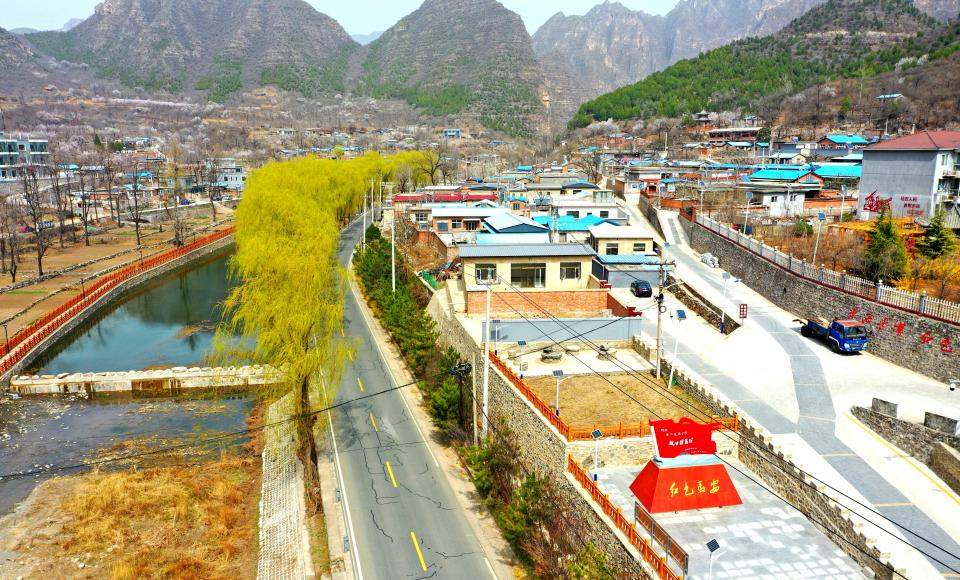

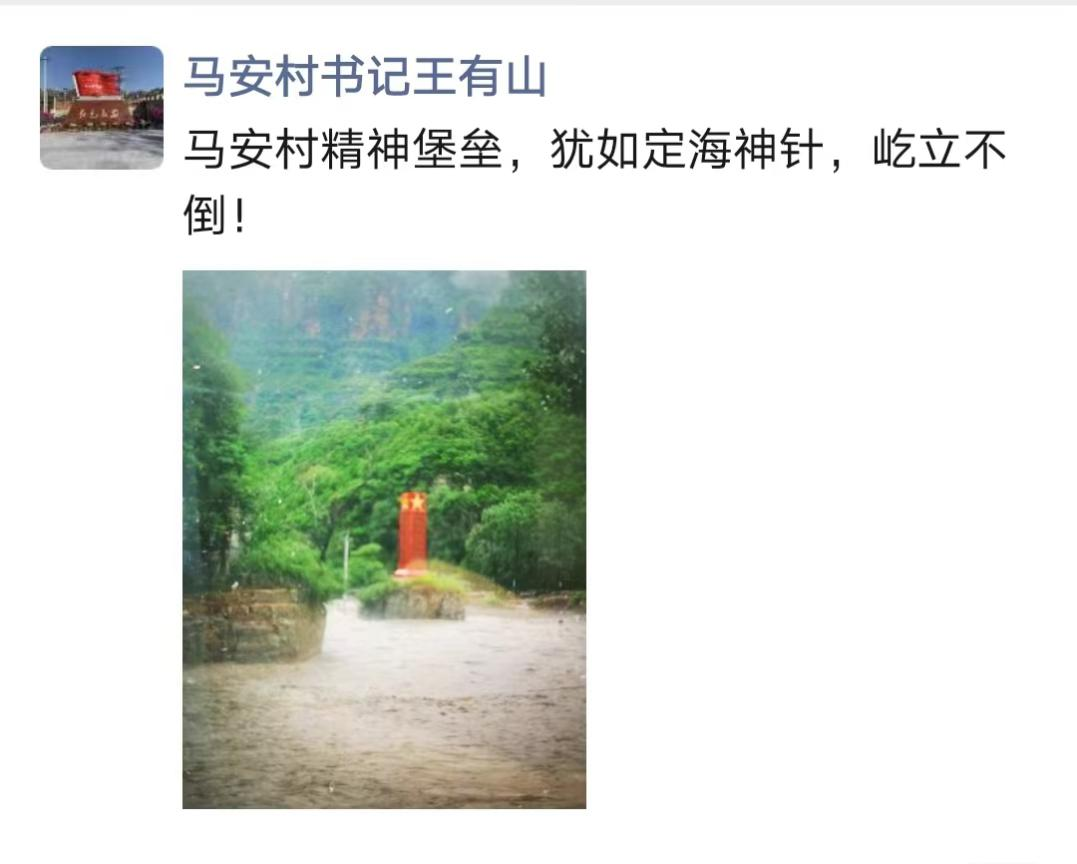

这几句诗出自马安村老党员刘殿山之手,是写给马安村党支部村委会的,乍看似乎有些许不押韵,但当我们采访完马安村抢险救灾的故事之后,确实觉得质朴浅白的文字透露出来的情真意切,令人动容。 昔日马安村全貌 马安村位于十渡镇北部,明朝建村,史称邙安,后改名马安,马安村古代为山城。村东西两侧皆山,南北纵观马安村的东山即青径山山脉,南北纵观马安村的西山是大游龙山。北有豹儿水、南有拒马河,四季流淌,村民隔河靠山而居。 一方水土养一方人。正是马安村这样艰苦的自然环境,造就了马安人坚韧不屈的性格! 据说,在清朝时期,为了自卫防身,马安村村民自发成立了民间组织“少林会”,全村习武,习武强身健体、习武抵御外敌、习武淬炼忠孝坚毅。马安人这种不低头、不认怂的拼劲儿,慢慢形成了自立自强、敢拼敢闯的马安精神。 不等不靠,组织自救。暴雨来临后,马安沟被冲,村内4道桥梁全部被冲毁,7月31日至8月2日,马安村成为“孤岛”。期间,马安村党支部书记、村委会主任王有山带领村“两委”立刻行动起来,组织召开“两委”会,对接下来如何开展自救明确分工,分片排查险情险户,一组人组织村民抢修受损水管,一组人带着电工维修电路,妇委会主任带领一组人清淤泥、做消杀.....在灾情面前,马安村党支部带领大家团结一心、共克时艰,把马安人骨子里这种自立自强的韧劲儿体现的淋漓尽致。 “最后一个郎,最后一粒粮,最后一口气,坚决不投降!”抗日战争期间,马安村宁可让日军洗劫扫荡,也要抗战到底,绝不资敌降敌。这个当时只有470多人的村子,有50多人参军参战,党支部只有7个人,在党的领导下,大家端据点、反扫荡、踊跃支前,为抗战做出巨大贡献,付出巨大牺牲。马安百姓之所能抗战到底、拼搏顽强,是因为坚信党的队伍一定会来。 村民在东水泉儿取水 党和政府想尽办法来护百姓周全。这次暴雨猛烈,马安村也没能在这次灾难中幸免,成为“孤岛”期间,“两委”班子成员在王有山书记的带领下各司其职,村民们情绪稳定、自救互助、共克时艰,因为马安人始终坚信各级党委、政府定会想尽办法来护百姓周全,始终坚信救援队伍早晚会到! 8月2日,党的队伍真的来了!消防部队挺进,与村党支部取得了联系,王有山书记委托战士们捎出一封报平安的信...... 8月3日,年过六旬的王有山书记带领一位支委翻山越岭终于到达了十渡镇防汛抢险临时指挥部,第一句话就是“马安村全员平安”...... 在那之后,道路、桥梁、电力、通讯相继抢通。 历史总是带着同样的韵脚 但相同的历史却不会重演 11年前的721特大暴雨让马安村受损严重,村党组织痛定思痛,决不能将党员群众置于险地。用了数年时间,陆续巩固加强防汛抗灾能力,充分利用市区所给政策,在村内较高位置集资修建了永久性安置房,让绝大部分村民搬迁上楼。同时,针对2道泥石流地质灾害险沟修建4道拦洪坝、2条泄洪渠,沿着1面险坡修筑数道挡土墙,用铁丝网加固险石,每年坚持加固和清理河道,防止山洪所引发的泥石流。 今年房山遭遇百年难遇的特大暴雨,拒马河水直接漫上了涞宝路,马安村同十渡镇其他村一样遭遇了特大洪灾,但是村内房屋道路受损较小,无人伤亡。“要不是王书记想得早、想得远,我们村的损失肯定不止现在这样。”一位刘姓村民告诉记者。 复联后王有山书记微信发的第一条朋友圈 王有山书记翻山越岭到十渡镇临时指挥部有信号后,发的第一条微信朋友圈正是马安村精神堡垒的照片。驱车离开时,远远看见马安村精神堡垒依然在涌动的河水中笔直屹立、熠熠生辉。 正在重整家园的村民 如今整洁的涞宝路 当我们采访完王有山书记的时候,他说:“我们几天前,就考虑重建的问题了,‘以红带绿,以绿促红’的发展思路不变,等建好了,你们再来。” 信息来源:房山区委宣传部 信息来源:十渡镇

网友评论文明上网,理性发言