庆祝新中国成立75周年 | 王砚香:“背篓商店”创始人

2024年是中华人民共和国

成立75周年

75载

峥嵘岁月

一代又一代革命先辈

筚路蓝缕、披荆斩棘、奋勇向前

创造了一段又一段不平凡的历史

留下了弥足珍贵的时代记忆

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,展现房山区作为革命老区为新中国成立所作的贡献及在时代发展过程中取得的成就,发扬房山人民不屈不挠的奋斗精神,“北京房山”微信公众号特推出庆祝新中国成立75周年系列节目,为新中国成立75周年献礼!

今天 我们一起来看 “背篓商店”创始人 王砚香的故事

👇

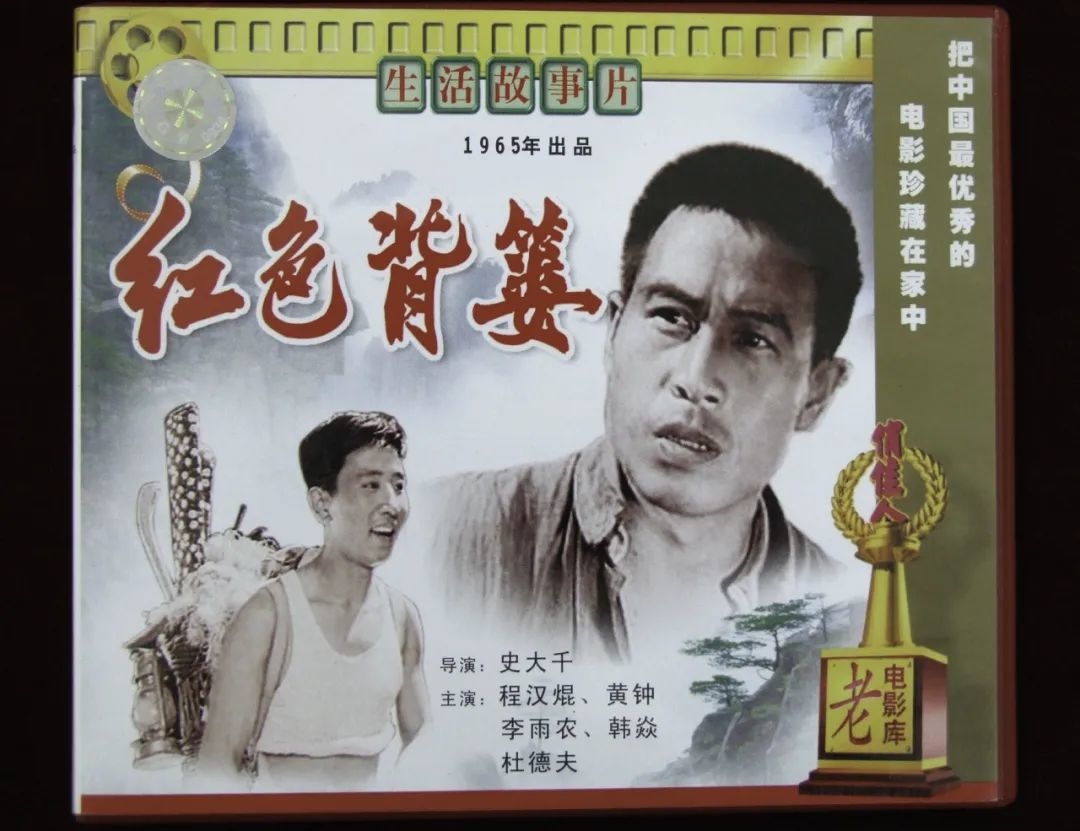

“背篓商店”创始人——王砚香 房山区档案馆里珍藏着一组名为“十二面红旗”的珍贵档案资料,这组档案资料记录了二十世纪六十年代初期的房山县人民为克服自然灾害给农业生产带来的困难,推动农业的发展,提高人民的生活水平,加快社会主义建设的步伐而不屈不挠、艰苦创业的奋斗足迹。当时在全县各领域中涌现出十二个单位(个人)的先进事迹,被誉为二十世纪六十年代房山县的十二面旗帜。其中一面旗帜反映的是:宁肯自己千辛万苦,不让百姓一时为难,一心装着人民,翻山越岭送货上山的“背篓商店”创始人王砚香。 “背篓商店”送货到山区 “背篓商店”的故事 “背篓商店”是上世纪北京市房山县周口店供销社的一个分销店,也是黄山店公社范围内唯一的一家分销店。 这个山乡小店,开始时只有六名男女职工,在王砚香(分销店负责人)的带动下,他们发扬全心全意为人民服务的精神,常年身背六、七十斤重的篓子,攀山越岭,送货上山,又收购,又卖货,使许多村庄的广大社员,能够在自己的村里买到日用工业品和交售零星的农副产品,群众亲切地叫它“背篓商店”。 王砚香向“背篓商店”年轻职工传授送货经验 黄山店公社地处群峰环抱的山沟里,全公社540多户,2800多人,分布在东西10多里、南北20多里的40多个山沟、山坡上的50多个居民点。往返要经过“骆驼鞍”、“象鼻子”、“大锯齿”等许多艰险的山道。 解放前,这里的农民买几两灯油,卖几筐水果,都得跑几十里山路到县城去。当地流传着一首民谣:有女不嫁黄山店,十年就有九年旱,吃水贵如油,买卖东西真发愁。 可自从有了背篓商店,乡亲们再也不为用不上柴米油盐发愁了,甚至连农具农药都能够及时地送到百姓手中。 王砚香带领“背篓商店”送货到山区 凡事贵在坚持,山路难行,何况背篓上山,负重几十斤,往返几十里。但是,重重困难都被大家吃苦、耐劳的革命精神一一克服。 “背篓商店”一直坚持到1978年交通改善,条件变好以后,整整为百姓送货20年。山里年岁大一些的百姓至今提起背篓商店仍然念念不忘。 1965年,北京电影制片厂以“背篓商店”为原型拍摄的电影《红色背篓》 “背篓商店”精神代代传 如今,背篓送货的时代虽已远去,但“背篓商店”的那种“坚决听党话、坚定跟党走、坚持为人民”的“红色背篓”精神,却在黄山店村传承下来并且发扬光大,鼓舞着这里的人们以艰苦创业、百折不回的毅力,坚持走壮大集体经济、富裕农民之路,从而成功实现了山区产业转型发展,把“绿水青山就是金山银山”的科学理念变为生动实践,将黄山店村打造成京郊美丽乡村,成为首都农业战线的又一面旗帜。 坡峰岭景区内的“红色背篓”餐饮部 在背篓送货数以万次不断重复的山林间,有一抹亮丽的风景熠熠闪光,这就是黄山店精心打造的坡峰岭红叶观光景区。 坡峰岭景区内的步道 几年来,景区陆续修建了山路台阶6000米,直至山顶;山下建造7000平方米的停车场,方便游客停车;山路沿途建有公厕、休息凉亭、餐饮服务设施。经过精心打造经营,坡峰岭已经成为春季踏青观花、夏季避暑乘凉、秋季赏漫山红叶、冬季观瑞雪奇景的精品景区。

网友评论文明上网,理性发言