中国国家版本馆镇馆之宝——《龙藏》木经板

云居寺始建于隋末唐初,《帝京景物略》中记载:“寺在云表,仅通鸟道……山腰常有白云萦绕……”,故称“云居寺”。距今已有1400余年的历史。

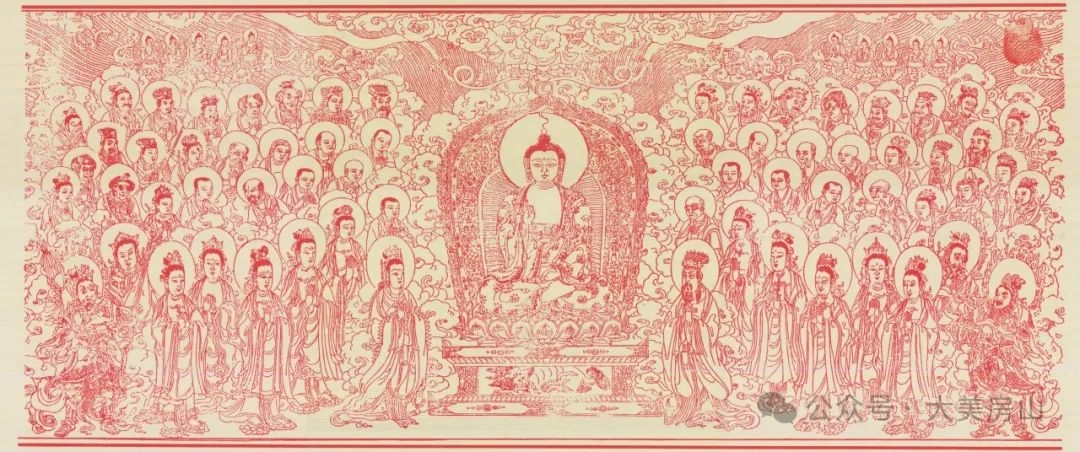

国家一级文物 《龙藏》分藏在 中国国家版本馆和房山云居寺内 是石经、纸经、木经“云居三绝”之一 同时也是中国国家版本馆 “镇馆之宝”之一 《龙藏》又名《清藏》,全称《乾隆版大藏经》,于清代雍正十三年(1735)开雕,乾隆三年(1738)竣工。全藏共1670部、7240卷,雕成经板79036块。每块雕版规格大致为宽75厘米、高29厘米、厚4厘米,均两面刻字。雕刻所用经板特选直隶(今河北)、山东出产的优质梨木。经文文字清秀大方、镌刻精湛,佛像图版手法细腻、生动庄严,重约400吨,是名副其实的“国之重宝”。经历了近300年的漫长岁月后,《龙藏》木经板基本完整地保存下来。据专家考证,世界上保存完整的汉文木刻大藏经只有两部,一部是云居寺的《龙藏》,一部是韩国伽倻山海印寺的《高丽藏》。 《龙藏》是我国汉文大藏经中收录最丰富的一部,规格在历代汉文《大藏经》中最为豪华。清《龙藏》亦是历代汉文大藏经中,卷册数量最多的一部,木质经板完整的汇集了印度佛教经典译作,并收录了自古以来的佛教理论与历代高僧略传等。不仅是我国珍贵的文物,而且在世界佛教史上也占有重要的地位。 每函经的第一册扉页有释迦说法图、万岁牌,最末一册尾页有护法的韦驮,以白描手法雕刻了庄严而又生动的画面,代表了当时版画艺术的高度造诣。“海绘图”是木经中的“全佛板”印刷图,此图整体人物组合轻松自如,祥云翻腾于神佛身边,人物的排列既威严又舒展,佛画的线条细如发丝,人物形象栩栩如生,雕刻精美,是《龙藏》木经中的珍品。 《龙藏》之所以称为《龙藏》,是因为它奉雍正皇帝御旨而雕刻,每卷首页又均有雕龙万岁牌。《龙藏》卷帙浩繁,其编刊工程浩大,旷日持久。雍正帝敕命和硕庄亲王允禄、和硕和亲王弘昼主持编修,负责其事的官员、学者、高僧等达60余人,监造人员80余人,还募集刻字、刷印和装帧等优秀工匠860余人,其中仅刻字工匠即向全国征用了近700人。 《龙藏》雕版刻成后,最初存放在紫禁城中的武英殿,乾隆末年迁入北京柏林寺。此后的100多年里,这批珍贵文物遭受水浸、雨淋、虫蛀等严重的破坏,大量雕版出现裂隙、糟朽、变形等问题,个别雕版甚至断裂、掉字,作为雕版四周保护之用的披麻挂灰也有不同程度的破损,整体损毁非常严重。中华人民共和国成立后,党和政府非常关心《龙藏》雕版的保护工作。为抢救这批珍贵文物,1982年经板被移至智化寺保存,1989年经板移至云居寺,1993年7月,北京市文物局和北京石刻博物馆重印《龙藏》,之后出于长久保存的考虑,将大部分经板存放到了北京昌平的十三陵文物库房内,云居寺目前珍藏着7000余块《龙藏》木经板。2022年,69000块《龙藏》雕版入藏新落成的中国国家版本馆,成为中华版本传世工程的第一批镇馆之宝。 云居寺寺内珍藏着22000余卷明代纸经、7000余块清代龙藏木经板,具有极高的文化价值、科学价值和历史价值,与房山石经并称为“云居三绝”。为了保护这两宗珍贵的文物,2016年7月,在云居寺首届晒经节上,云居寺与北京大学考古文博学院签订《云居寺明代纸经、清代龙藏木经板保护协作意向书》,正式启动了科学化、规范化保护工作。同年11月,北京大学考古文博学院和云居寺文物管理处一起,对木经板进行了前期病害调查,并针对病害情况,经过科学论证,编制完成云居寺藏《龙藏》木经板文物保护修复计划书及文物保护修复方案。 2022年4月,第一阶段保护修复项目顺利通过北京市文物局验收,已完成修复500件清代龙藏木经板。通过云居寺多年的完善和科学的文物保护修复机制,使得它们在300年后的今天,依然能够用于印刷使用,成功让一块块古老的木经板焕发出新的生命力。

网友评论文明上网,理性发言