喜报!房山区这两位同志获评全国劳动模范荣誉称号

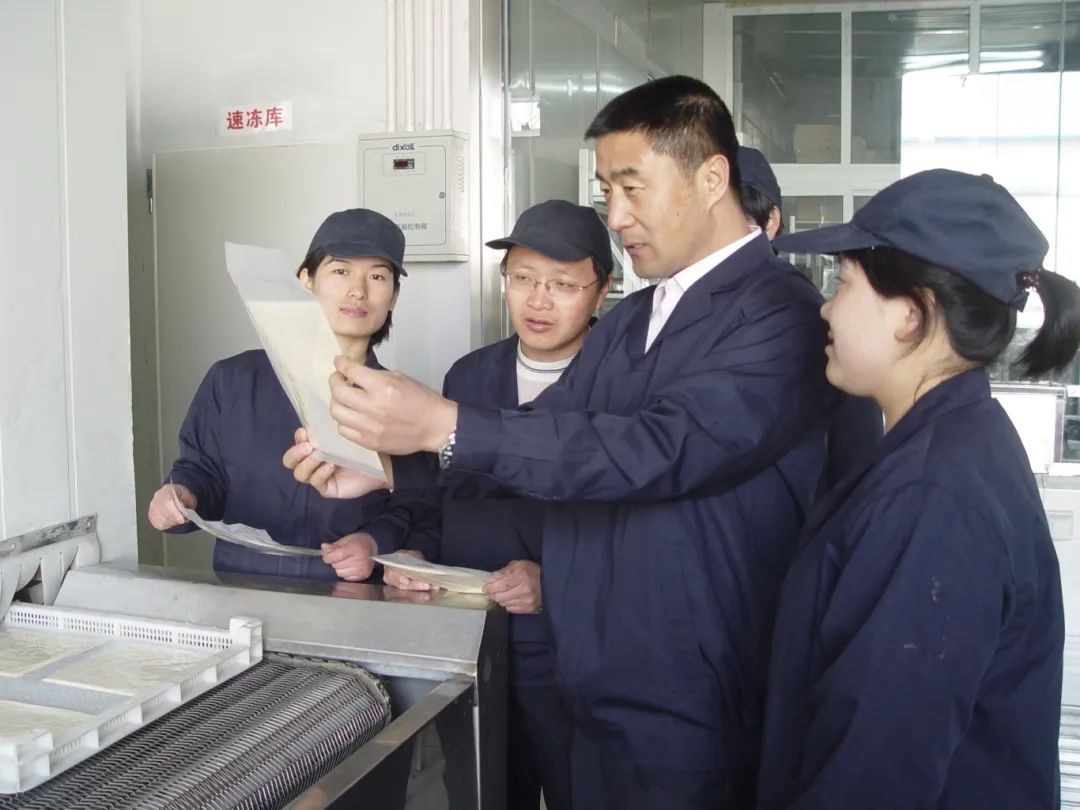

在乡村振兴的田野上,他带领农民“种出”亿元产业;在老旧社区的街巷里,她用脚步丈量出7000人的幸福生活。2025年全国劳动模范刘长安与邵雪松用不同的奋斗轨迹诠释了同样的劳模精神。 今天 让我们一起走进他们的故事 👇 刘长安:把“小土豆”做成民族品牌的乡村振兴领路人 在广袤的内蒙古大草原上,矗立着一座现代农业产业园,一颗颗金黄的马铃薯正通过生产线变成畅销全球的薯条,这背后凝聚着一位来自北京房山的农业追梦人——北京凯达恒业农业技术开发有限公司董事长刘长安二十五年的坚守与创新。2025年,这位将“小土豆”做成民族品牌的产业先锋,光荣当选全国劳动模范。 2016年,响应“京蒙对口帮扶”号召,刘长安带着团队来到乌兰察布察右前旗。面对当地贫瘠的土地和落后的农业条件,他立下誓言:“要让这里的土地长出‘金疙瘩’!”八年时间里,他带领企业将最初200亩的园区扩展成占地1550亩、建筑面积50万平方米的国家级马铃薯现代产业园,构建起“种薯培育-规模种植-精深加工-全球销售”的全产业链体系。 刘长安推行“龙头企业+合作社+农户”的订单农业模式,与180余家合作社签订15万亩种植协议,以保护价收购保障8000多户农民收益。他推动建设的智能化生产线,使凯达冷冻薯条远销6个“一带一路”国家,2024年创汇3.68亿元,“中国薯都”的名片由此擦亮。 在刘长安的帮扶账本里写满实招: ✿订单农业:以保护价收购农产品,为农民的收益提供坚实保障; ✿就业帮扶:工厂月薪8000元,500多名当地人在家门口端稳“饭碗”; ✿参加“万企兴万村”活动:捐赠农机、帮建服务队,20余个脱贫村重焕生机。 当看到曾经的贫困户住进新房、开上轿车,刘长安说:“这才是乡村振兴最动人的风景。” 如今,刘长安正筹划在锡林郭勒盟建设第二座产业园,带动3万农户参与50万亩种植基地建设,实现“建一个企业、兴一个产业、富一方百姓”。“我们的目标,是让中国薯条成为全球餐桌上的‘明星’!”刘长安说。 从北京房山到内蒙古草原,从脱贫攻坚到乡村振兴,刘长安用实干诠释了新时代劳模精神。正如他常说的:“农业企业的价值不在于赚多少钱,而在于让多少农民过上好日子。”在这片充满希望的土地上,他的马铃薯产业传奇仍在续写...... 邵雪松:用“绣花功夫”织就社区幸福图景 在房山区西潞街道苏庄三里社区,总能看到一个忙碌的身影穿梭于楼宇之间,她就是社区居民口中的“贴心书记”邵雪松。15年如一日,这位社区党委书记用“绣花功夫”将一个人口近7000、情况复杂的“村转居”社区,打造成全国闻名的文明示范社区。 2009年,苏庄三里社区成立之初,面临着基础设施老化、物业管理缺位、居民矛盾突出等诸多难题。邵雪松迎难而上,创新推出“育网式”工作法,像绣花一样精细治理社区。她坚持每周走访居民,15年来累计处理1500余件群众诉求,调解纠纷近百起,被居民亲切地称为“24小时在线书记”。 在她的带领下,社区探索出独具特色的“好邻居”协同治理模式。通过“党建共建、资源共享、有事共商、难题共解、发展共促、文化共育、安全共抓、环境共治”八项举措,成功解决了房产证办理、水质改善等民生难题。特别是她推动的“六邻”工作法,不仅改善了社区环境,还帮助辖区学校更新了1500套课桌椅,让孩子们用上了崭新的学习设备。 “社区工作没有捷径,只有用脚步丈量民情,用真心换取民心。”这是邵雪松常说的话。在她的努力下,苏庄三里社区的6个老旧小区全部获评北京市生活垃圾分类示范小区,社区先后荣获“全国文明单位”等多项国家级荣誉。 从“村转居”的治理难题到全国示范社区,邵雪松用15年的坚守诠释了新时代社区工作者的责任与担当。这位2025年全国劳动模范获得者,正继续用她的“绣花功夫”,为社区居民编织着更加美好的生活图景。 劳动铸就辉煌,奋斗成就梦想。刘长安扎根塞北振兴农业,邵雪松深耕社区创新治理,他们把个人追求融入到集体利益和社会发展中,在平凡的岗位上创造出不平凡的业绩,展现了迎难而上、勇担重任的时代品格。让我们以他们为榜样,用实干创造幸福,以奋斗铸就伟业,脚踏实地,勇毅前行,谱写新时代房山最美劳动者之歌。

网友评论文明上网,理性发言