琉璃河遗址发现80年来首展!

8月28日,“太保墉燕—房山琉璃河遗址专题展”在首都博物馆正式开展,并面向公众展出至11月28日。作为首都博物馆“北京历史文化展”系列的首展,一幅青铜为墨、夯土作纸的北京“城之源”长卷,正在这里缓缓展开。

本次展览是琉璃河遗址发现80年来,不同时期考古成果汇集最全、展出文物数量最多、规格最高的一次,也是“2024年度全国考古十大新发现”的首个展览。共汇集珍贵文物180件(套),其中重要文物39件(套),在展出文物中占比是近年最高之一,作册奂卣等113件(套) 文物为首次公开展出,立意全景呈现西周燕都文化面貌、最大规模集中展示琉璃河遗址考古成果。

徜徉展厅,迄今北京地区出土青铜器中形体最大、重量最重的堇鼎巍然矗立,与代表燕国青铜铸造工艺最高水平、国内首批195件禁止出境展出文物之一的牛头纹带盖伯矩鬲,共显“鼎天鬲地”的庄严气度;记载着西周封燕史实的克盉、克罍,静静散发周礼幽光;更有三件铸有“太保墉燕”铭文的作册奂器(鼎、卣、觯)首次联展,5处铭文如青铜史书,以无可争议的文字资料实证了北京3000余年建城史。

作为西周燕国都城和始封地,以及北京地区考古发现最早的城市遗址,琉璃河遗址被誉为“北京城之源”。自1945年首次被发现以来,先后几代考古人在此艰苦付出、执着奉献,证实了西周燕都的位置、寻找到了燕都“最早的主人”、廓清了燕都城的范围和规模、又进一步完善了遗址信息,使得琉璃河遗址成为国内发掘时间最长、规模最大、内涵最丰富的西周封国都城遗址,成为中国“百年百大考古发现”。特别是新时代以来,经过持续不断勘探发掘,琉璃河遗址发现了铸有“太保墉燕”等铭文的青铜器,实证首都北京三千年建城史;又发现了双重城垣、成组大型夯土建筑基址、燕侯家族墓地和多处小型平民墓地,持续刷新着我们对西周早期历史、燕国文明乃至北京城市起源的认知。2022年琉璃河遗址考古新发现获评“全国文化中心建设2021年度十件大事”,2025年入选2024年度“全国十大考古新发现”。

本次展览分为“受命北疆”“燕都肇建”“鼎天鬲地”和“传承永续”四个单元,以新时代以来琉璃河遗址考古成果和文化遗产保护为核心,以“封疆-营都-立制-保护”为展览主线,以周初制度文化为背景,通过“文字-都城-器物”三位一体的历史及考古实证,揭秘琉璃河遗址尘封三千年的神秘过往,共同探寻遗址保护传承的未来方向。

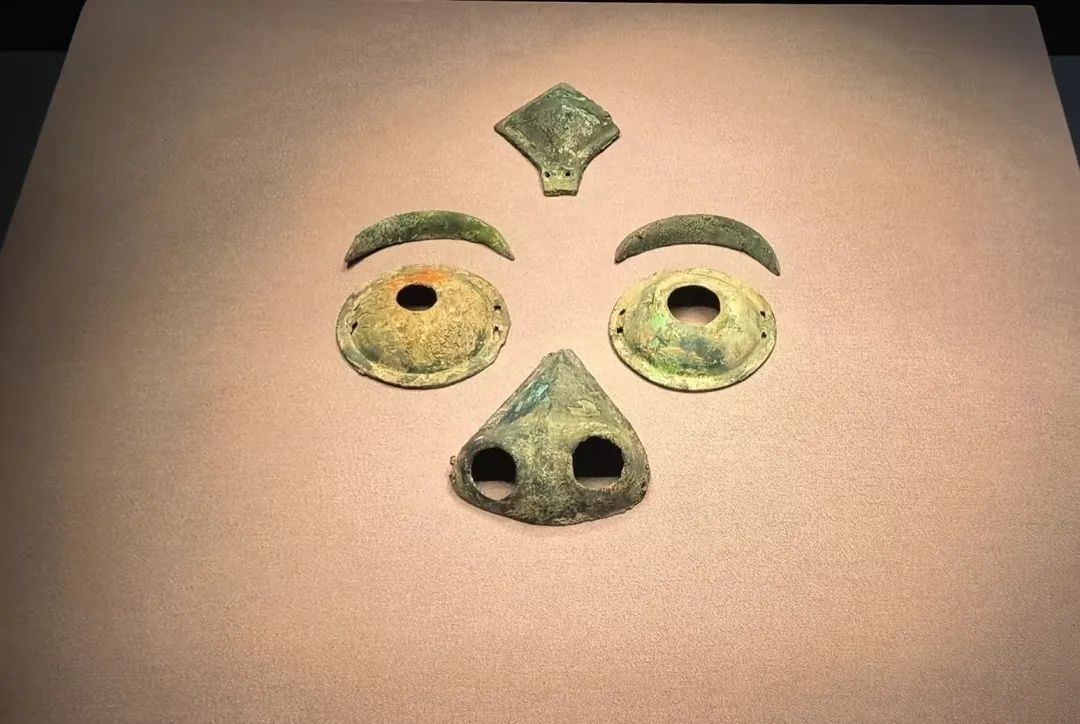

序厅墙面上,房山“不断代”的历史画卷在光影中铺陈流动,粒子特效让青铜面具、琉璃河遗址版“labubu”——铜当卢在光雾中“复活”;雄奇威武的伯矩鬲通过触摸屏全方位展示给观众,7个风格各异的牛头恣意奔放、浑然天成;数字沙盘精准还原琉璃河遗址周边山河脉络,指尖轻触即可俯瞰燕侯家族墓地与大型夯土建筑基址;夯土技术动画解密西周版“混凝土”,多媒体屏深度解读车马坑中青铜銮铃的清脆鸣响——借助贵族墓葬场景复原、夯土基址剖面展墙、多媒体展示互动等多元手段,双重城垣结构、大型夯土设施、燕侯家族墓地等多项近年考古新发现得以生动呈现;房山区文化遗产监测与预防性保护平台系统整合云居寺塔等全区文物资源数据,呈现“数字房山文博一张图”,让群众在首博实现“房山文物云漫游”;展览中处处可见的“科普小贴士”“扫码说明”,更让考古专业知识解读变得通俗又易懂。

步出文物荟萃的展厅,历史与当下的联结并未止步——展厅外的橱窗内,陈列着琉璃河遗址、周口店北京人遗址、云居寺等文化遗产的相关研究成果,让沉睡的文明在持续解读中焕发新生。文创空间里,116款独具房山特色的创意产品静候探索,“萌翻全场”的毛绒堇鼎、创意十足的琉璃河遗址魔方、会变脸的圉簋冰箱贴、20款免费考古遗址印章……这些凝结着历史元素的文化结晶,让遥远的西周文明变得“触手可及”。

2021年,为保护大遗址,房山区完成了对遗址核心区董家林、黄土坡两村536户宅基地、253户非住宅房屋共1897.09亩土地的腾退搬迁;寒冬时节,房山群众为琉璃河考古队员送去三大箱“暖手宝”,附言“深深感谢你们为房山及北京的历史又画上了浓墨重彩的一笔”,无声的关怀成为考古队员田野坚守的温暖力量。

守护是为了更好的传承与开创。2022年,琉璃河考古遗址公园被列入第四批国家考古遗址公园立项名单;2024年,琉璃河遗址列入中国世界文化遗产预备名单,遗址价值研究和国家考古遗址公园建设等工作稳步推进。2025年4月,房山区会同市文物局、市规划设计研究院启动了“琉璃河考古遗址公园核心区建设规划设计方案国际征集”。由国内外院士、大师领衔的5个设计团队入选应征。在展览尾厅,三个优胜设计方案公开亮相,面向观众征集意见——这一刻,每一位参观者都可以化身遗址建设蓝图的“执笔人”,接过三千年前筑城者的薪火,共同书写新时代的琉璃河遗址故事。

网友评论文明上网,理性发言