南窖——别样的那抹红

巍巍太行、横亘京西。房山区南窖乡在太行余脉的臂弯处,与108国道和大石河隔山相望。在这片山峦起伏的土地上,中国共产党领导南窖乡的英雄儿女,跨越革命、建设、改革的不同时代,演绎了一系列感人肺腑的红色故事,红色基因在这里世代传承。

革命队伍播火种

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发。侵华日军攻占宛平县城后一路南下,先后侵占良乡、房山两座县城,继而将铁蹄踏至京西大地,烧杀抢掠,无恶不作。

南窖是远近闻名的古商镇,是原房山五区区公所所在地,茶马古道往来的客商和各色商品在此集散,南窖、水峪等村是重要的集散地。同时,南窖乡盛产高品质侏罗纪无烟煤,坨清高线将优质煤炭运至坨里,再经铁道、公路运往全国各地。据老人回忆,在卢沟桥事变之前,南窖村古商街上的“花生皮子能没过脚脖子”,昔日的繁华可见一斑。

日寇垂涎南窖及周边乡镇优质的煤炭资源,专门派遣一个小队在南窖驻扎,并在这里修建炮楼据点,试图垄断煤炭资源,同时切断外界与平西腹地抗日武装的物资往来和信息传递。不仅如此,日寇还残酷盘剥南窖的乡亲,强令五区无偿提供50名壮丁和50条枪。面对日寇的累累暴行,南窖商会、煤窑商会及各村群众坚决不做亡国奴,不愿意给日军送人送枪,就与八路军邓华支队秘密联系,希望得到帮助。

1938年3月29日,受邓华支队派遣,抗日名将包森带着警卫员孙乃漠等一行,越过东大岭来到南窖村。爱国志士姜时喆带领南窖小学全体师生,到村头列队欢迎。当天晚上,五区自卫团团总、商会、煤窑商会、各村村长在南窖东庙集会,热烈欢迎并安排包森和部队入驻南窖的真武庙。

包森到南窖后,联系王友吾、付伯英、罗化之等当地进步人士和爱国青年,大力宣传党的抗日救国主张,使大家认识到“要想抗日,就必须有自己的武装”。同时,包森亲自开展针对五区自卫团的统战工作,与团总谢景波谈判4天,反复宣讲“大敌当前,枪口应一致对外”的道理,终于促使谢景波同意接受改编。

改编在班各庄村进行。当天,自卫团二班长杜宝成等人对改编不满,伙同19人实枪荷弹冲进自卫团总部。包森闻讯赶到,面对枪口临危不惧,义正辞严讲清日寇的暴行危害、八路军的抗日主张,以及抗拒改编的后果,终于促成杜宝成等人回心转意,实现了五区自卫团和平改编。之后,包森又到四区河北镇东庄子村一带针对四区自卫团成功开展统战工作,在此基础上,组建了房涞涿抗日游击支队。该支队下辖3个大队,人数最多时达400余人,是房山境内成立的第一支由中国共产党领导的抗日武装。此外,包森还在南窖筹建了抗日救国会,成立了五区区政府,罗化之为区长,这是房山地区建立的第一个由中国共产党领导的区级民主政权。

在包森抗日壮举的有力影响下,整个大石河河套沟上至霞云岭乡堂上村,下至河北镇磁家务村,南至南窖乡,北至大安山乡,共50多个村庄、600多平方公里的平西大地燃起熊熊的抗日烈火。

1945年,抗日战争胜利后,国民党反动派立刻抢夺胜利果实。针对由资本家、劣绅组织的还乡团和国民党反动武装的无耻劣行,在中国共产党的领导下,南窖民兵队伍开展反抢夺、反压迫斗争,又上演了一个个可歌可泣的革命故事。

民兵队长孟林的故事广为传颂。孟林出生在一个贫苦家庭,从小就跟父亲挖煤,抗战胜利后他积极报名参加了水峪村的民兵队,很快成长为民兵队长。一天,孟林布置完村内工作,急匆匆去村外检查岗哨。他们穿过水峪村,沿着崎岖山路爬上了豹港安坡岭,这里是水峪村的东大门。还乡团带领国民党军队,经常从这里偷袭水峪村。孟林站在坡岭向东大岭方向看了一会儿,突然发现东大岭上有几个黑点在移动,于是他接过一名民兵的步枪,朝着天空连放了三枪,向村里的乡亲们示警。为更准确地了解敌情,孟林留下两名民兵继续警戒,自己带领另一名民兵飞速向东大岭跑去。当他俩跑过谷底,沿着另一山谷向上爬了近300米时,敌人正从山梁上压下来,顿时机枪、步枪一齐雨点般向他俩射来。孟林发现情况危急,他一边命令另一名民兵撤退,一边担负掩护任务。当确认该民兵脱离危险后,孟林已来不及撤离,并且腹部中弹,鲜血染红了衣衫,肠子从腹部流了出来。他一手托着肠子,一手继续还击。子弹打光后,他顽强地向一个小山洞爬去,途经的石头上、草丛里留下孟林的斑斑血迹。敌人循着血迹,向孟林越逼越近。无奈之下,他忍着剧痛把枪托砸碎,把枪栓扔到山下,坚决不让敌人得到武器。领头的敌军官气急败坏地吼叫:“把他给我挑喽!”几个敌人蜂拥上前,孟林英勇就义。

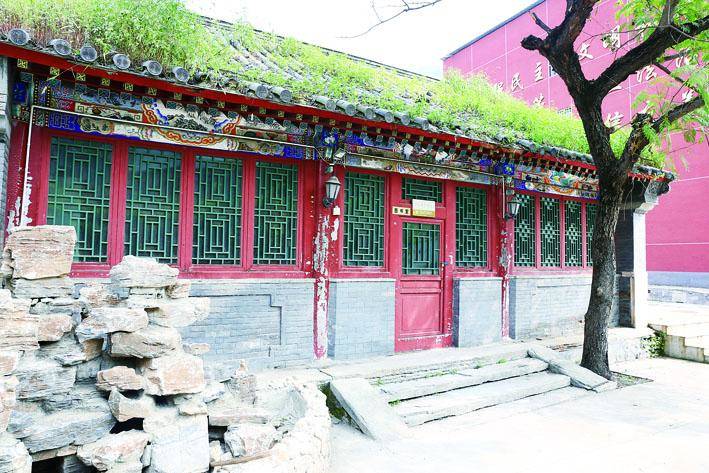

随着内战的爆发,全国人民期盼和平的愿望彻底破灭。中国共产党的爱民之举和国民党的反动统治形成鲜明对比,南窖乡的人民深刻认识到,只有在中国共产党的领导下,日子才能过得更好,并从内心深处更加爱戴、拥护和支持中国共产党的领导。1947年,还乡团勾结国民党军队多次侵扰南窖,南窖人民不但不屈从残酷侵扰,还以不同方式开展了针对性斗争。时任南窖小学校长史学谦和赵清海、刘占海为表达对中国共产党的衷心拥护,经征得户主同意后,冒着被国民党反动派绞杀的风险,共同在南窖村古商街一户村民住宅的后墙上,用朱砂混合红土赫然写下了“共产党万岁”五个大字。此后,无论村民修建宅院,还是改建街道,南窖的乡亲们对这五个大字倍加珍惜、用心呵护,虽经 74年风吹雨打,这道红色印记依旧清晰可见。乡亲们说,无论日子过得多好,都不能忘本,不能忘记这个红色印记。

自包森带领八路军战士到南窖播撒红色火种以来,这片土地就燃起熊熊的革命烈火,三合村就是一把耀眼的火焰,虽然全村只有三四百人,但建国前就有30多名村民加入党组织,特别是抗日战争时期入党的就达10人。另外,据《房山革命烈士英名录》记载,南窖乡抗日战争时期牺牲的烈士达32名,解放战争时期牺牲的烈士达39名。在北京评选的70位抗战京华英雄中,与南窖有关的英雄达5名,其中南窖籍1名(南安村傅兴远),在南窖抗日有影响力的英雄4名(包森、杜伯华、赵然、隗合宽)……在这片土地上,南窖人民秉承革命传统,红色基因在世代传承。

红渠万米解民愁

新中国成立后,南窖地区的贫苦乡亲分得了土地。但是,受当时自然条件和生产条件影响,这些土地多是贫瘠的旱地,粮食产量低,群众吃不饱,其中花港村最为典型。

20世纪70年代,花港村有400多口人,全年粮食总产量不足7万斤,而且多是粗粮和杂粮。当时,花港村流传着这样的顺口溜“北大尖儿,高又高,隔着花港和长操,长操那边长有水,花港干旱受煎熬。”北大尖是一座海拔700米左右的山梁,翻过这道梁就是房山的母亲河——大石河,滔滔河水养育了长操等沿河人民,而花港村的群众无水可用,只能望河兴叹。

每逢春旱年景,花港村5个生产队的4口水井和1处泉眼就面临干涸。别说农业灌溉用水、牲畜饮水无法保障,就连村民吃水都得到几里地以外的水源处去挑运,日子过得实在艰难。据花港村民张怀兰回忆,当时一家人用水特别节省,一盆洗脸水要全家轮番用,最后还要喂猪。

正当全村群众百愁莫解之时,河南林县成功开凿修建“红旗渠”的消息传入花港。村党支部书记蒲天佑倍受启发和鼓舞。他对党员们说,咱们再也不能这样祖祖辈辈苦熬了,共产党就是老百姓的天,共产党员要做劈山利斧,凿开北大尖儿,修一条花港村的“红旗渠”。针对部分人的质疑,蒲天佑说,与其苦熬不如苦干,只有苦干才有活路、才有出路。村里召开动员大会,从5个生产队挑选14名小伙子和6名姑娘组成凿山队,成立了小老虎班和铁姑娘队,他们中最大的20岁,最小的只有17岁。

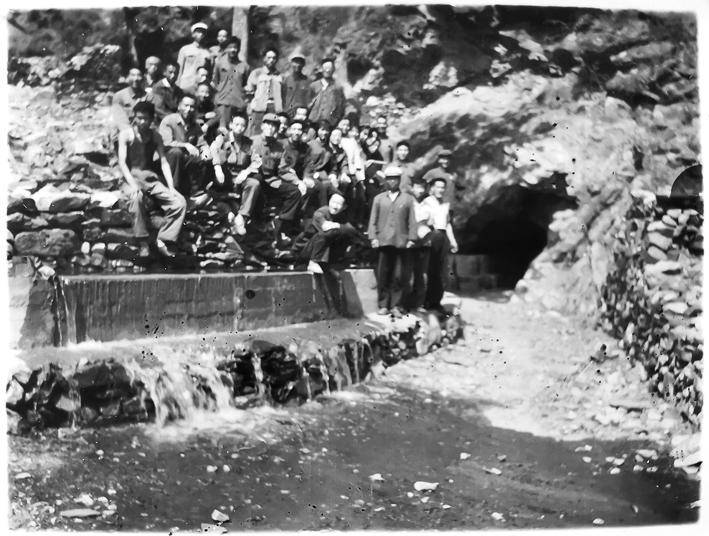

1973年初春,轰轰烈烈的凿山引水工程拉开了序幕。当时一穷二白的花港村,既没有足够的资金,也没有先进的技术,只有钢钎大锤、简陋的帽斗,靠的就是为群众谋幸福的赤诚初心,靠的就是百折不回的坚强毅力,靠的就是战天斗地的革命精神。为了加快推进引水工程,村党支部研究决定,成立以支部书记蒲天佑任总指挥,副书记隗合江任副总指挥的工程总指挥部,公社下乡干部杨天敏也亲临一线参加劳动,施工的社员分成3班,每班6人,每天每个施工班组工作8个小时,轮流上阵,昼夜不停。队员们团结一心,信心十足,在村里的墙上写下豪迈的誓言“学大寨人,走大寨路,自力更生,艰苦奋斗,重新安排花港山河。”同时提出响亮口号:“贫下中农意志坚,团结起来斗老天,一颗红心两只手,一条扁担两个肩,大干苦干拼命干,压坏左肩换右肩。”在花港村党支部的带领下,凿山队员们起五更、睡半夜,早出晚归;抡大锤、抖钢钎、挥镐舞锹;装炸药、安雷管、临危不惧。

据当时参与凿山的铁姑娘队队员董桂荣说,“那时候,男女都一样,120多斤的管子一人一根,背起就走。当时没有一个人问一天给多少工分,也没有一个人知道还要干多久,更没有一个人因为累想过放弃,大家只有一个信念,就是希望早一天把水引过来。”想起当年的场景,张怀兰饱含泪光,她说当时家里人口多,姐弟10人,自己排行老三,只有17岁,赶上早上五六点钟的班时,就在前一天晚上把粥和咸菜装进饭盒,第二天直接带着上山。有好几次,吃饭时发现饭盒里装的是小米饭和烙饼,她知道,这是妈妈心疼自己干活累,担心只喝粥填不饱肚子,特意给自己准备的干粮。但是家里还有好几个弟弟妹妹,又怕自己不同意,所以要偷偷地把粥换成干粮。她还知道,家里把最好吃的都给了自己,就是想让自己有力气干活,早点儿把山洞凿通。据76岁老党员董桂永回忆:“因为当时条件困难,队员只能用小推车人工运输电线杆,一根杆子足足一吨重。在运输过程中,年仅20岁的董桂月和25岁的孔祥福发生意外牺牲了。蒲书记和公社高永来书记一起到董桂月家,蒲书记对董家父亲说:‘二哥,我对不起你,我没把孩子带回来’。董家父亲一下子蹲在了地上,半天才起来。他强忍悲痛,扶着蒲书记的手臂说:‘天佑啊,别说了,这事打到谁头上都一样,我是共产党员,我挺得住,你们还是先去看看祥福她妈吧’。孔祥福的母亲,孤身一人将唯一的儿子养大,现在没了,但谁也没想到,老太太竟坚强地说,‘高书记,你们放心,祥福是为大家伙儿的事儿遇难的,我相信公社相信党,你们一定会处理好的’。”每每提起这一幕,董桂永总是双眼泪光闪烁。

凿山引水不仅工作量大,而且需要大量的各种物资支持和精准的数据支持,这对于花港村来说是难以克服的困难。在这一过程中,社会各界对花港村给予了鼎力支持:南窖公社为村里提供了炸药、粮食等物资,长沟峪煤矿、水峪驻军部队为村里提供了压风机、风筒等设备,县供电局提供了电线杆,燕山机修厂的工程师赶来抢修损坏的机械……这些来自四面八方的帮助和支援,与花港村战天斗地的精神汇成了汩汩洪流。

1973年11月,总长432米的引水涵洞终于打通。洞口距山下河沟垂直高度为82米,根据设计,又在此架设直径为20厘米的钢管,利用扬程泵抽水上山。当时的扬程泵最大扬程为100米,82米的高度刚好在扬程之内。至此,花港人民在党的领导下,终于完成了引水洞渠的开凿。当时党支部书记蒲天佑第一个钻过山洞,望着脚下的滚滚河水,振臂高呼“共产党万岁!毛主席万岁!”

南窖乡发动全乡人民再接再厉,先后又打通了5个涵洞,总长近2000米,并配套修建了蓄水池。河水通过山洞和明渠被引进池里,再通过“U”形管道,与山梁上的大渠连接,流向更为广泛的区域。万米红渠全线贯通后,清澈的河水爬大山、过涵洞、跨山涧、翻山梁,流进了南窖乡的层层梯田、片片果园和千家万户的水缸。在大石河水的浇灌下,花港村从没有条件种植小麦到年产小麦6万斤,南窖乡也甩掉了全乡小麦年产量只有5000斤的落后帽子。从这一年起,花港村的乡亲们平时也能吃上白面。他们说,苦日子终于不用再熬了。

花港村凿山引水的事迹在房山县乃至北京市引起了强烈反响,北京日报进行了报道。1974年的国庆节,花港村党支部书记蒲天佑作为全国优秀农民代表,应周恩来总理邀请,参加了在北京人民大会堂举行的25周年国庆宴会。1976年,他又登上了天安门观礼台,参加了百万群众游行观礼。

如今,以南窖乡花港为起点、水峪为终点,总长近万米的山间大渠就像一条红色飘带,依然缠绕在南窖的山山岭岭。南窖人民特别珍爱这条大渠,他们说,“万米大渠”就是先辈的骄傲,时时刻刻都在提醒后人:好日子是干出来的。

群星闪耀新时代

改革开放以来,伴着新时代的文明春风,红色基因在南窖这片土地上继续焕发着勃勃生机,以其旺盛的生命力影响了又一群闪闪红星,在山山水水间演绎出更多温馨的红色故事。

“豆浆爷爷”杨万俊

水峪村老党员杨万俊,从2006年开始,坚持为孤寡老人送自制豆浆,分文不取。这个事迹被媒体报道后,杨万俊成了“网红”,网友们亲切地称他为“豆浆爷爷”。

从2006年至2018年,杨万俊每天为村里20多位孤寡病残的老人送去热腾腾的豆浆,每天都要走七八里的山路。有人估算过,十多年来,杨万俊送出了2万多斤豆浆,行程超过1万公里,因此被村民称为“杨万里”。2018年,村里养老驿站落成,杨万俊再也不用挨家挨户上门送豆浆,而是一早将豆浆送到驿站,孤寡老人们在这里集中取用。

事实上,今年已经81岁的杨万俊是位独居老人,老伴儿已经去世20多年,孩子们也都不在身边。他自己住的屋子只有30多平方米,既是起居室、会客厅,又是制作豆浆的“车间”。环顾屋内,除了窗台上摆放的7台已经用坏的豆浆机,几乎找不到什么电器。过去十多年,杨万俊每天都要制作两暖瓶热豆浆送给村民,平均每年都要用坏一台豆浆机,这7台,仅仅是其中的一部分。“有家企业免费送了我10台豆浆机,这下未来十年都不用买设备喽。”杨万俊抚摸着崭新的豆浆机高兴地说。

聊到送豆浆的起源,杨万俊娓娓道来。2006年,由于在经济普查工作中成绩突出,乡政府奖励给他一台豆浆机。他拿着豆浆机,想起那些与他一样的孤寡老人,“那就多做些,给大家伙儿尝一尝”。他还记得,第一次送豆浆时恰逢漫天大雪,第一户人家是独居多年的郑大姐,“当时大姐非要给钱,我说我不是卖豆浆的,只要您爱喝,我天天给您送。”这句承诺,让杨万俊风雨无阻地坚持了十多年,“客户”也越来越多。

2012年,杨万俊发起成立“杨万俊慈善义工服务队”,带领党员群众一起为村民提供志愿服务,如今“杨万俊慈善义工服务队”已发展成为“红色暖心瓶志愿服务队”。2014年,杨万俊登上“北京榜样”周榜。2021年6月,杨万俊参加北京市“三优一先”表彰大会,荣获北京市优秀共产党员称号。

“拐杖爷爷”王庆月

杨万俊的对门邻居王庆月也曾是他的“客户”。后来,王庆月加入了红色暖心瓶志愿服务队,免费为村民、游客制做拐杖2300多根,被大家称为“拐杖爷爷”。王庆月制做的第一根拐杖,送给了杨万俊。那是2013年的一天,杨万俊在送豆浆的路上脚下一滑摔了个跤。王庆月得知后,立马儿给他做了根拐杖,“天天喝您的豆浆,这次也让我帮帮您”!

水峪村村民日常到梯田劳作,不论是种子、肥料还是玉米、黄豆,都要靠人背上背下。这里的山坡又是有名的“瞪眼坡”,平均坡度都在40度左右,更增加了双腿的负担,很多上了年纪的村民都患了关节炎、骨质增生等疾病。

王庆月今年已经80岁了,独自一人生活了40年。他说:“咱家条件差,这些年一直是村里和乡亲们帮衬着过来的,我也没啥本事,只能给大家做些拐杖,就当报恩了。”

“石板爷爷”杨守安

在水峪村东街200余米的小巷里,几十块石板摆放在路边,每块石板上都有一首杨守安写的诗,工整的白色粉笔字,配上青灰色石板,虽然简陋但更显淡雅,已经成为水峪村的网红景观。这当中,“老翁热泪滚,万俊豆浆甜”“阳光灿烂大山人”便是73岁的杨守安赞美杨万俊和王庆月的诗句。

所有石板诗背后都有水峪的故事。“休想老子当汉奸,抗战掉头不下跪”,讲的是抗日战争时期水峪村民为保护共产党情报员,面对严刑拷打但没有一人去当汉奸的故事;“油灯昏暗心里亮,抗战军鞋千万双”,说的则是水峪村的妇女们为八路军战士赶制上千双军鞋的故事。杨守安至今已经写了600余首石板诗,被大家亲切地称为“石板爷爷”。每逢游客站在石板诗前,读起诗来便感觉激情澎湃,仿佛回到了那个特殊年代。当游客问起创作因由时,他说,“之所以有这么多抗战题材的诗歌,因为水峪村是平西抗日根据地东边缘,村北头的汪二尖山是一道天然屏障。当年,白天鬼子来村里扫荡,村民都闷在家里不敢出来,到了晚上咱就偷偷为八路军战士们做军鞋、磨小米。”至于为何选择把诗歌写在石板上,杨守安说:“石板路、石板房,村里处处都有石板的影子,这是咱水峪的特色,也是水峪文化的载体。”

女子中幡耀中华

作为水峪村“四古文化”之一的水峪中幡始创于明朝初年,盛于清咸丰年间,每逢庙会、重大民间节日,村民有耍幡祈雨纳福的风俗习惯,后来演化成集体型表演,也曾一度濒临失传。中幡高8米左右,幡顶有3个伞盖、3面小旗,幡杆上下悬挂布制长幅,幡顶挂4-6个铃铛作为装饰。1980年,村委会组织起青壮年男子在老艺人的教授下重新练习中幡,1997年又成立了女子中幡队。女子中幡将传统武术和杂技动作巧妙结合,近40斤重的幡杆在身体各部位腾挪传接,“站肩乌龙绞柱”“左右大盘肘”“喜鹊登枝”等高难动作流畅利索、惊险不断,表演者或顶幡上额,或伸臂托塔,但始终幡不离身、杆不落地。女队员们通过勤学苦练,不仅学到了真本领,还得到了社会的广泛认可与支持。2007年,水峪中幡成功入选“北京非物质文化遗产”名录。2008年,水峪中幡队代表北京市参加了奥运会开幕式前的“京华情韵迎来客”垫场演出;2010年到青岛参加了第二届中国秧歌节,首届农民艺术节的开幕式演出;2016年参加“第二届京津冀中幡文化交流大赛”,获得第二名;后又参加了建国60周年、70周年天安门展演活动。队员们每天在村内的大舞台上定时训练,游客对她们的表演赞不绝口。队员们都纷纷表示,“水峪女子中幡就是南窖的金名片,老祖宗传下来的东西不能丢。”

近年来,水峪红星的先进事迹被各级媒体广泛报道。新华社曾以《小山村里的“雷锋爷爷”:就是想做点好事》为题播报三位老人的事迹,网络点击量达到50余万次。红星效应与水峪村600多年的历史文化交相辉映、融为一体,成为南窖人民不灭的精神实质,为新中国培养了一大批文人志士和英雄儿女。

红色基因永传承

革命先辈的光荣事迹充满了对中国共产党的赤诚和对各族人民的挚爱,每个故事都能给后人无限启迪。深入挖掘好、保护好、利用好红色故事,传承红色基因,是当代人义不容辞的责任。

建强宣传阵地

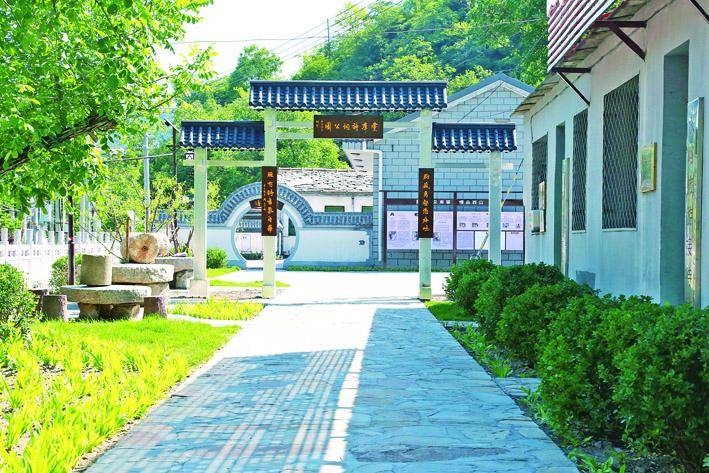

宣传阵地是我们党集中展示红色文化的重要平台。2020年12月,南窖乡荣获“中华诗词之乡”称号,为促进中华优秀传统诗歌文化与红色文化融合发展,在水峪村建设了党群诗词公园和诗词馆,公园里特别制作了红色宣传栏,分别为:“峥嵘岁月”“三老诗苑”和“雏凤清声”,除了展示水峪村的英雄人物和英雄事迹外,全乡广大诗歌爱好者积极创作作品缅怀革命先烈,传承红色基因。红星事迹催人奋进,巾帼诗歌饱含深情,少年诗歌壮志满怀……水峪诗词馆里展示的集诗书画印为一体的特色红色文化作品别出心裁。汇集名家智慧设计制作的《水峪赋》壁书,已经成为南窖乡又一座文化地标。万米大渠传承的“苦熬不如苦干”的精神是先辈们留给南窖的宝贵财富,今年6月,南窖乡建成了占地5000平方米的红色洞渠展览馆和室外党建文化园。为铭记抗日战争时期包森在南窖创建抗日根据地,带领人民参加革命、浴血奋战的事迹和解放战争期间民兵战斗故事,南窖乡正在积极筹建房山抗日烽火起燃馆和民兵革命斗争纪念馆。这些红色阵地饱含红色基因,其中的故事有味道、有温度、有精神,深深地感染着每一名参观者,并通过他们让革命传统和红色精神永远传承。

讲好革命故事

革命故事是红色故事的重要外延,要讲出感情、讲清道理、常讲常新。为庆祝中国共产党成立100周年,南窖乡创作了《烽火南窖》情景剧,以本地群众、机关干部为演员,以古商街、古建筑、石板墙为舞台,生动演绎抗日名将包森到南窖开辟革命根据地,带领南窖人民开展斗争的经典故事。同时开发了红色精品课程,以包森、孟林等英雄人物和“水峪三老”榜样人物为主要角色,运用访谈教学、现场教学、情景教学、体验教学等方式,生动讲述南窖红色故事。以花港村红色教育基地为依托,推出红色党课《老董讲故事:共产党员就是一把劈山利斧》,参与当年洞渠建设的老党员董桂永讲述当时党员群众战天斗地、开山凿洞、引水进村的感人事迹,制作了宣传片《万米大渠的记忆》,再现了40年前热火朝天的建设场景。在党史学习教育中,乡党委开设了“党性修养大讲堂”系列讲座,围绕“思想、组织、作风、纪律”建设、党的百年历史和南窖乡红色文化等内容,为全乡党员干部讲党课,激励大家以史为鉴、敢于担当、奋发有为。此外,依托“南窖时讯”微信公众号开设了“党史学习教育”系列专栏,定期推送党史知识、专题资料及本地区红色历史,在全乡广泛营造了互学互鉴、互促互进的浓厚氛围。

弘扬革命精神

革命精神的核心就是要全心全意为人民服务。当代南窖人正在秉承革命精神,凝心聚力,从一点一滴的小事办起,让群众共享改革开放的新成果。他们把保障劳动力就业、促进困难群众脱低增收当作头等大事,在积极推荐群众山外就业的同时,鼓励有条件的农户利用本地历史文化和红色文化丰富、山区生态良好的优势,开展特色民俗接待,并通过连续承办北京西山民俗文化节等方式,帮助群众集中展销、线上售卖板栗等农产品。对那些有就业意愿、有劳动能力的低收入群众,通过统筹生态护林员、保洁员、森林消防队、环保协查岗等公益性岗位,优先安排上岗就业。积极支持教育工作,中心小学喜获中华诗教先进单位,对考入中专以上学校的学生给予资金奖励。坚持党建引领做好疫情防控、人居环境整治和垃圾分类等重点工作,全力推进农村危房改造,让群众住得安心、放心。针对个别群众的特殊诉求,他们实行“一把手”接访制度,定期公布领导接待日,邀请主管领导、老干部代表等人员共同参与,努力解决历史遗留等“老大难”问题……

红色基因在南窖的山山水水留下了不朽杰作,红色故事展现并传承着先辈们的智慧与执着,红色精神激励着一代代南窖人攻坚克难、敢为人先……南窖有感人的故事、有积淀的情怀,还在续写新的篇章。

作者:宋克成 王娜微 赵仙清

网友评论文明上网,理性发言